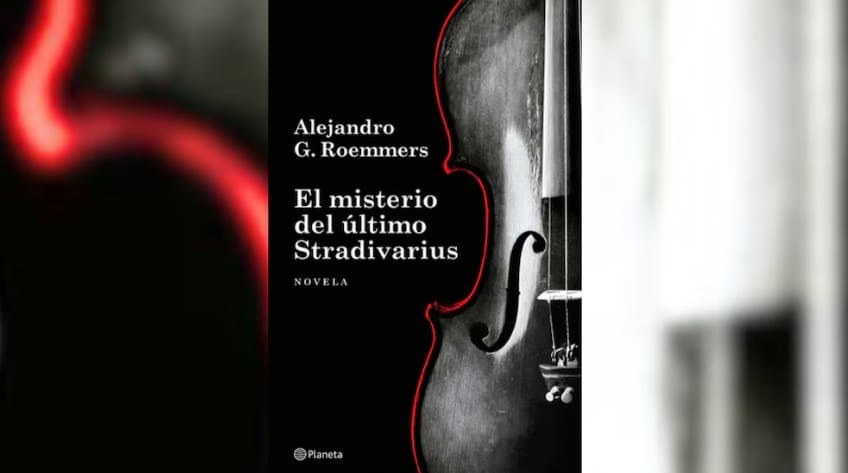

En un viaje entre el misterio y la historia, el último libro del empresario y narrador argentino entrelaza la vida del célebre lutier Antonio Stradivari y un asesinato en Paraguay- A continuación, un fragmento de la obra

“El último Stradivarius” (Planeta) de Alejandro G. Roemmers

El misterio del último Stradivarius se titula el nuevo libro de Alejandro G. Roemmers. El célebre lutier Antonio Stradivari, conocido por la perfección de sus instrumentos, se convierte en el eje central de esta novela que combina intriga, historia y elementos sobrenaturales. La obra entrelaza dos mundos: el de un crimen contemporáneo en Paraguay y el de la travesía histórica de un violín legendario a lo largo de tres siglos.

La trama principal se desarrolla en torno al asesinato de un padre y su hija en una pequeña localidad paraguaya. Este hecho, que da inicio a una investigación policial, se entrelaza con una segunda línea narrativa que explora la historia del último violín construido por Stradivari. A través de los siglos, el instrumento pasa por las manos de diversos dueños, dejando una huella en sus vidas y conectando los capítulos históricos con el presente.

La novela utiliza una estructura alternada, en la que los capítulos pares e impares se dividen entre el género policial y la novela histórica. La investigación del doble crimen se desarrolla bajo las leyes del género negro, mientras que la historia del violín ofrece un recorrido por las profundidades emocionales y espirituales de sus propietarios a lo largo del tiempo. El prólogo es de Mario Vargas Llosa.

Algunas de sus obras son Vivir se escribe en presente y Morir lo necesario, además de los musicales Franciscus, una razón para vivir y Regreso en Patagonia. Su libro El regreso del Joven Príncipefue traducido a treinta idiomas y cuenta con más de tres millones de ejemplares vendidos.

El autor de esta novela, Alejandro Guillermo Roemmers, es un reconocido empresario y narrador nacido en Buenos Aires en 1958. Su trayectoria literaria incluye novelas, poemarios y musicales. Ha recibido el premio San Francisco de Asís, otorgado en el Vaticano, y fue nombrado como Embajador por la Paz del WOFP (World Organization for Peace) en 2025.

A continuación, publicamos el comienzo de El misterio del último Stradivarius:

Capítulo 1

Areguá, 22 de octubre de 2021

—Aquí deberíamos vivir, Gutiérrez. —El comisario Alejandro Tobosa respiró hondo, como si quisiera absorber el paisaje verde y florido, el cielo limpio y las casas antiguas de Areguá—. Aquí debería vivir todo el mundo.

Ahí, hasta el aire parecía más limpio que en Asunción, y mucho más que en Santa Ana, el barrio del comisario, usualmente infestado de la fetidez del río, los desagües desbordados y aquel aroma rancio que produce el calor en las zonas muy pobladas. Esa misma mañana había crecido el arroyo Leandro, y el comisario había tenido que sacar el agua de su dormitorio con un balde, repasar los altos con insecticida y rociar los bajos con veneno para ratas. Mientras se ponía un pantalón seco, había pensado que al menos no vivía en el siguiente barrio: Bañado. En su clasificación mental de Asunción, los habitantes de ese lugar eran considerados indigentes en toda regla.

En cambio, en Areguá, a solo una hora de la ciudad —que sería menos tiempo con una carretera en condiciones—, todo lo que veía le parecía más interesante, más atractivo, más civilizado.

—Vivir aquí debe ser aburrido, comisario —discrepó el sargento Gutiérrez, despreciando el bucólico encanto de su entorno—. No se siente calor humano.

—Pero mira qué bonito, Gutiérrez. No me digas que no te gusta.

Pasaban delante de la iglesia Virgen de la Candelaria y Tobosa llenó su vista de belleza, de patrimonio histórico, de la sensación de estar en un lugar donde las cosas podían ser hermosas.

—Parece un cohete que no ha podido despegar, comisario —respondió de nuevo Gutiérrez, mientras bostezaba. Para él, lo trascendental no era el enriquecimiento cultural, sino haber abandonado Asunción a las nueve de la mañana, una hora que aún formaba parte de su madrugada.

Tobosa quiso sacarlo de su error, educarlo, hablarle del castillo de Carlota Palmerola, ese orgullo de la historia paraguaya. O de la preciosa artesanía aregüeña, tributaria de siglos de sofisticación de la cultura nacional. Incluso de la playa de esa ciudad o, al menos, lo más cercano a una playa que podía permitirse un país sin salida al mar: esa orilla del lago Ypacaraí que, sin embargo, transmitía más paz y sosiego que las costas caribes, atestadas de turistas cubiertos de protector solar. Al menos hasta donde Tobosa había podido ver en Internet, alguna vez que había soñado con emprender un viaje loco con su esposa, antes de descubrir que, con el dinero de esa escapada, podrían mudarse a un barrio mejor por dos años y que, en todo caso, con su sueldo de policía, ambas cosas resultaban inalcanzables.

Pero tenía pocas ganas de entrar en un debate que su subalterno difícilmente entendería.

—¿Falta mucho? —terminó por preguntar, tratando de volver con su mente a temas más terrenales.

—Esto ya es Patiño —respondió Gutiérrez, que no tenía un gusto refinado, pero se orientaba bien y sabía conducir con seguridad.

A su alrededor se alzaban muros, algunos de cuatro o cinco metros de altura, rematados por alambradas eléctricas o punzantes trozos de botellas rotas. La mirada de Tobosa se filtró por algunas puertas enrejadas. Distinguió fragmentos de fachadas históricas, balaustradas de balcones falsamente coloniales o puertas modernistas, todo en medio de frondosos jardines. Imaginó que los ocupantes de esas casas tenían todo lo que necesitaban de la vida —las vistas perfectas, las decoraciones confortables— y que nunca necesitaban salir a ensuciarse con las penas del mundo real. Quizás eso no fuese tan cierto para una persona de otro lugar. Pero él vivía en Santa Ana, y Areguá le resultaba tan lujosa como Londres para un sudanés.

—Siempre tiene que ser la última casa, ¿verdad?

El sargento Gutiérrez detuvo el Ford Fiesta junto a una muralla en el límite de la zona urbanizada. La reja estaba abierta y dejaba ver una casa sin mayor atractivo: un primer piso de ladrillo con un garaje y unos altos de cemento sin pintar. En lugar de cercos eléctricos o vidrios rotos, sus paredes estaban rematadas por un alambre de púas que le daba cierto aire de trinchera.

—Y además, fea —amplió Gutiérrez.

Tobosa examinó la vivienda. Aunque poco agraciada, era bastante amplia, y su entorno de cedros, petiribíes y guacamayos chillones le confería una apariencia bucólica, pastoril.

—No seas exigente, Gutiérrez —dijo con sequedad—. Ya quisieras.

Junto a la reja descansaba un destartalado vehículo con los parachoques abollados, la carrocería descascarada y una puerta entreabierta: uno de los patrulleros de la precaria policía local.

—Buenos días. —Tobosa saludó al agente que esperaba en el patrullero, mientras mostraba su identificación.

El agente bajó del vehículo y se llevó la mano al quepís. Se le notaba el alivio porque alguien más viniese a quitarle de las manos la responsabilidad por lo que había ahí adentro. Los policías locales estaban bastante más acostumbrados a intervenir en robos y peleas de borrachos que al peculiar encargo de esa mañana, una verdadera anomalía en la ciudad, para la que habían tenido que pedir ayuda a la capital. Su voz sonó casi encantada, incluso inapropiadamente feliz, cuando saludó sin siquiera preguntar el nombre del comisario, alentándolo con gestos a ingresar en el inmueble y tomar posesión de lo que ahí le esperaba:

—Pase usted, jefe. Todo suyo.

—¿Quién lo encontró? —quiso saber el comisario. El agente señaló hacia el otro lado de la reja. Ahí mismo, medio oculta por el muro de la entrada, una mujer carnosa y despeinada, vestida con humildad, murmuraba algo para sí misma con una boca en la que faltaban varios dientes.

Tobosa estaba por reprender al agente por abandonar la escena de un crimen dejando a una testigo adentro, pero tuvo la impresión de que ese pobre hombre no entendería la reprimenda. Se olvidó de él y se acercó a la mujer. Al llegar a su lado, descubrió que lloraba y rezaba en guaraní.

—Buenos días. —Extendió una mano, que ella miró con desconfianza, como habría mirado a una culebra a punto de morderla—. Soy el comisario Alejandro Tobosa. Y el señor es el sargento Gutiérrez. ¿Usted es…?

Gutiérrez se limitó a alzar el mentón hacia la mujer que, devolviéndole la cortesía, lo miró de reojo, sin interrumpir sus sollozos y oraciones, que ambos hombres pudieron escuchar ahora con nitidez:

—… Eme’ẽ oréve ko árape ore rembi’urã, opa ára roikotevẽva; eheja reíkena oréve ore rembiapo vaikue, roheja reiháicha ore rapichápe…

—¿Ya le tomaron su declaración, señora? —quiso saber Tobosa.

—… hembiapo vaikue ore ndive; aníkena reheja roike rojepy’ara’ã vai haguáme…

—Todavía no me ha dicho su nombre.

—Tobosa insistió, pero la mujer siguió sin hacerle caso y al comisario no le quedó más remedio que cambiar el tono de su voz—. Mire, señora, a lo mejor prefiere contarme todo en la comisaría.

—Ahí la gente se pone muy conversadora —lo apoyó Gutiérrez—, sobre todo después de un par de noches de calabozo. Les da la soledad, pues…

La mujer dejó de murmurar. Mantuvo la mirada fija en el suelo, pero sus siguientes palabras fueron dirigidas al comisario y el sargento:

—Ese señor era muy raro. Ni amigos tenía. Seguro que se lo merecía. Pero la niña… ¿Por qué la niña? ¿Por qué la niña, a ver? ¿Qué culpa puede haber tenido ella?

Tobosa suspiró. Le pasaba con frecuencia que las personas le respondían cosas que no había preguntado. O se defendían de acusaciones que nadie había hecho. Solía dedicar la mitad de sus interrogatorios a aclarar lo que quería saber. En este caso, la pregunta era la más sencilla del mundo:

—Señora, ¿cómo se llama usted?

La respuesta le llegó desde el patrullero que había dejado a sus espaldas. Al parecer, el policía que los había precedido había llegado a cumplir con algunas de sus obligaciones, antes de salir de la casa y abandonar la diligencia:

—Se llama Encarnación —dijo—. Es la limpiadora. Ella encontró… Bueno, todo. Ella lo encontró, cuando llegó a trabajar. Y entonces nos llamó.

—Obra del diablo tiene que haber sido —dijo Encarnación, y retomó el hilo de sus oraciones—: Evyá‘ke María, nerenyhëva Tupä Ñandejára remime’ëgui, ha’e oï nendive…

—¿Quiere que la convenza, comisario? —preguntó el sargento Gutiérrez.

Era un viejo juego entre los dos. Gutiérrez no mataba una mosca y jamás se había pasado con un detenido. De hecho, solía evitar los enfrentamientos físicos tanto como pudiese, un poco por respeto hacia la vida humana, otro poco por la más elemental cobardía. Pero Tobosa, con su aspecto de burócrata pulcro y su raya del pelo perfectamente recta, imponía poca autoridad, así que Gutiérrez —más voluminoso que el comisario y siempre peor bañado y afeitado— solía asumir una actitud amenazante, para que la amabilidad de su jefe resultase más persuasiva.

Sin embargo, a Tobosa le pareció que no era el momento para jugar al policía bueno y el policía malo. Al menos por ahora, el instinto le decía que su misión no dependía de esa pobre mujer.

—Vamos a hacer una cosa, Encarnación —dijo—. Usted nos va a esperar aquí mientras entramos a ver. Así termina de rezar. Y luego salimos y conversamos un rato. ¿Qué le parece?